ホタテソフトも食べたし、試食・試飲も思う存分楽しんだ後は、アスパムに隣接するねぶた小屋へ。

今年の出陣ねぶたもどれもカッコよくて最高でした!

| ※ねぶたの説明は道端で配られていた「青森ねぶたNAVI・フリーペーパー版」からの転載ですm(_ _"m) |

|

|

■JRねぶた実行委員会■

【頼政御所に鵺を射る】 作・竹浪 比呂央

| 平安末期 仁平の頃、近衛天皇は毎晩、何物かにおびえ気を失った。高僧・貴僧が呼ばれるも、何の効果もない。さては、変化のものの仕業か。勅命を受けた「源三位頼政」は、二矢を持参し、家来の「猪 早太」とともに妖怪退治に向かった。 真夜中 丑の刻、東三条の森から 黒雲がたち、御所の上にたなびいた。雲の中に怪しげなものがいる。頼政は“南無八幡大菩薩・・・・”と念じながらヒョウと矢を放った。手応えがあった。早太がとどめをさす。妖怪の正体は頭が猿、胴は狸、尾は蛇、手足は虎の姿の「鵺」(ぬえ)であった。 弓の名手であった頼政は、歌人としても藤原俊成に激賞されたほどで、文武両道の武将としても知られている。 |

ちなみに真ん中で顔出して記念撮影してるのは全然関係無い親子です(^^)

そして、もう一枚は鵺のアップとますたぁ。

猿年の年賀状用画像予定だそうです(^_^;)

・・・いったい何年先なんだ!?(笑)

ってゆうか、足の虎の方が先に回ってくるよ♪ |

|

|

■消防第二分団・アサヒビール■

【津軽為信】 作・千葉 作龍

| 津軽為信は天文19年(1550)津軽赤石城にて出生、幼名を弥四郎という。 永禄10年(1567)大浦城主・大浦為則の養子となり、南部氏に属していたが南部氏が衰えると、和徳城を攻め落として反旗を翻し、天正6年(1578)には浪岡城を同13年には田舎館城を攻略した。

主家であった南部勢を津軽より追い落とし、この地を領有してより、津軽氏を名乗った。

関ヶ原の合戦では徳川方に荷担し、その功により6万石の大名となった。

その後津軽平野を開拓し続け、石高は30万石を越えたといわれる。

二代信枚の代に完成した弘前城は今なお桜の名所として全国に名を馳せ、為信が行ったとされる漆の栽培は津軽塗という伝統工芸を生み出した。 |

|

|

■青森山田学園■

【日天水天】 作・北村 隆

十二天とは、八方位と天地日月を守る十二の守護神である。天部にふくまれる全ての天、竜王、諸神、薬叉、冥官、星宿などのそれぞれを代表する天部十二尊の総評をいう。そのなかに日天と水天がある。日天とは、創造力を神格化した神であり、太陽を意味する神で月天とともに自然を司り全体を統率し、馬に乗って天空を駆け回り恵をもたらす神のひとりである。また水天は、気品に満ち溢れた神であり、水は仏教的元素 五大(地、水、火、風、空)のひとつであり、また高いところから低いところへ全てを潤し平等を意味する全知の神である。曼荼羅の世界の話ではあるが、我々に大切なものを訴えている。太陽と水 地上に暮らす人類になくてはならないもの。

地球環境を守り未来へ受け継いでいかなくてはなりません。 |

2006年のねぶた大賞作品はこの青森山田学園でした(^^)

しかも運行・跳人賞、さらには作者の北村隆さんは最優秀制作者賞をも受賞!

確かにすばらしいねぶたでした! |

|

■NTTグループねぶた■

【呂洞賓・蛟龍を討つ】 作・内山 龍星

| 呂洞賓(りょうとうひん)は、唐の永楽県に生まれ、幼い頃から聡明で学問にたけていた。

やがて盧山で火龍真人という剣術師に出会い、天遁剣法や仙術を学んだ呂洞賓は、雌雄一対の名剣を使う一流の剣術師となった。 この頃、ある町に、水害を起こし、船を沈め、人間を食い荒らす “蛟龍”(こうりゅう)という妖怪が現れ、人々は困り果てていた。それを知った呂洞賓は、妖術を使って猛虎を呼び出し、龍を操る蛟龍を激しい戦いのうえ討ち取った。 呂洞賓は、その後もさまざまな法力を以って妖怪を退治し、多くの民衆を災害や病から救い、中国で最も有名な仙人となって、今でも人々に多く語り継がれている。 |

観光コンベンション協会会長賞・受賞作品です。 |

|

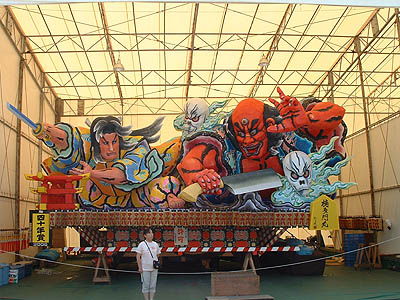

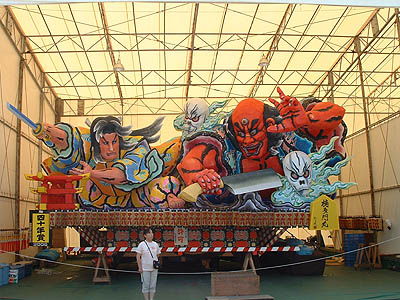

■青森自衛隊ねぶた協賛会■

【大江山 公時と酒呑童子 】 作:有賀 義弘

| 平安時代の中期、洛中洛外で鬼たちに人々が誘拐され、時の帝は鬼たちの頭、酒呑童子退治の命を源頼光に下した。頼光は部下の四天王と平井保昌とともに神変鬼毒酒という神酒を持ち、山伏姿で敵の本拠地、大江山に向かい、鬼たちを酔わせ酒呑童子を退治した。このねぶたは酒呑童子と戦う四天王の一人、坂田公時である。 |

酒呑童子…人々を困らせた鬼たちの総大将なのですが…つい情が沸くのはこの名前のせいでしょうか(^_^;) |

|

■日本通運(株)ねぶた実行委員会■

【南総里見八犬伝】 作:福井 祥司

| 時は室町時代中頃、房総安房国での話。安房国で贅沢三昧の暮らしをしていた玉梓は、里見義実に倒され、「末代までたたってやる」との呪いの言葉を残し打ち首の刑に処せられる。その言葉通り里見家は呪い苦しめられる日々が続く。里見義実の娘、伏姫は玉梓の呪いにより飼い犬の八房と夫婦になる。玉梓の亡霊に「そなたは呪い犬八房の子をはらんでいる」と告げられる。「身に覚えがないのに犬畜生の子をはらむなんて」と思い詰めた伏姫は自害する。その時、伏姫の腹から「仁・義・礼・智・忠・信・孝・悌」の文字が浮き出た八つの大玉が「気」とともに空高く飛び上がり、関東一帯に散っていった。伏姫の婚約者であった、金碗大輔は出家し丶大(ちゅうだい)法師と名乗り、飛び去った八つの玉を探す旅に出る。犬で始まる名を持ち、体に牡丹のあざがあり、文字の浮き出る玉を持つ若者が生まれる。これが八犬士である。玉梓に呪われた里見家を救うべく義実のもとに集結した八犬士の活躍で里見の領地に平和が戻る。

ねぶたは、玉梓の亡霊と対決する里見義実と丶大法師の場面である。 |

この玉梓が夜で明かりが燈るとさらに目力が凄くてねぇ…

迫力〜(/;゚ロ゚)/

|

|

|

■青森菱友会■

【じょんから節発祥の由来 常縁奮戦】 作:竹浪 比呂央

慶長二年(一五九七年)津軽為信率いる軍勢が浅瀬石城(黒石市浅瀬石)に攻め入った。城主千徳氏の苦境を知った神宗寺の常縁和尚は自ら山伏姿となり応戦したが、ついに捕らわれそうになり、本尊を背に浅瀬石川の濁流に身を投じたのであった。 後にこの川原に常縁和尚は手厚く葬られ、その一帯は「常縁川原」と呼ばれるようになった。村人たちはここに集まり、供養をしながら千徳氏の悲運を嘆き、常縁の名を借りて即興の唄をうたい踊りを踊った。

常縁川原という名は、いつのまにか「上川原」と変わり、さらに「じょんから」と呼ばれるようになった。そして現在に伝わる「津軽じょんから節」こそこの時の唄であり、“くどき節の発祥”と言われている。 |

知事賞受賞ねぶた。

|

|

■青森パナソニックねぶた会■

【五大明王曼荼羅】 作:千葉 作龍

不動明王は、大日如来の化身とされ右手に降魔の三鈷剣を、左手には悪を縛りあげる羂索を持ち、背に毒を食らい尽くす迦楼羅焔を背負い、憤怒の相で衆生を救わんとする仏である。その不動明王を中心に南方の守護神、軍荼利明王。東方に降三世明王、北方に金剛夜叉明王、そして西方に大威徳明王を配した図を五大明王曼荼羅という。

このねぶたは、成田山新勝寺の五大明王をモデルに世界中の人々を苦しみから救い、平和に導く願いを込めて制作された。 |

|

|

■サンロード青森■

【鬼門金神】 作:千葉 作龍

陰陽道の世界では、古くから方位の吉凶が重んじられている。 中でも京の都から見た、東北の方位は「鬼門」と称せられ古くから忌み嫌われてきた。 東北は「艮」と呼ばれ鬼の住む地と恐れられ、度重なる蝦夷征伐はそれを物語っている。

この「艮」の方位を司る神は、「鬼門大金神」といわれ東北地方には鬼を崇拝する伝説や風習が今も伝わっている。

ねぶた祭は、坂上田村麿の蝦夷征伐に由来するという説もあるが、昨今の東北人の活躍はすさまじく真に鬼門が解き放たれ世界に羽ばたいている感がある。

このねぶたの場面は、「鬼門」を打ち破る「大金神」の勇姿である。 |

商工会議所会頭賞、受賞ねぶた。

|

|

■青森マルハ侫武多会■

【楠 多門丸】 作:竹浪 比呂央

南北朝時代の武将 楠 正成の長子 正行が多門丸と名のっていた幼少時の逸話である。

少年達がある夜、怪談話に興じていると、庭先に怪しげな炎がゆれていた。多門丸が斬りつけようとすると、奥庭に逃げ出し、一旦消え失せたが、今度は三つ目の大入道ら妖怪達が出現した。しかし、多門丸は ひるむことなく一刀の下に斬ってすてると、正体は六尺余り(一・八メートル位)の大きな古狸であったという。

後に正行は、父正成の遺訓を守り、後醍醐天皇に仕え、四条畷の最期まで、弟 正時とともに 南朝方に忠誠を尽くしたのだった。 |

ますたぁお気に入りの三つ目の正体は古狸だったんだね。 |

|

■青森県板金工業組合■

【水滸伝 「九紋竜・史進」】 作:北村 蓮明

史進は史家村の生まれで、小さい頃から槍や棒が大好きな若者であった。肩から背中へ九匹の竜の刺青をしていたので、土地の人たちに「九紋竜」と呼ばれていた。八十万禁軍の武術師範役王進より、武芸十八般を学び奥義を極めるまでになっていた。

一方、少華山に塞を構える山賊たちは華陰県の役場を襲う計画をするが、史家村を通らなければならず、九紋竜のうわさを耳にしている為、二の足を踏んでいた。第一、第三の頭領の反対を押し切って史家村へ向かったのは、第二頭領、陳達であった。向こう意気が強く、史進と一騎打ちの勝負をしたが歯がたたず、生け捕りにされてしまう。

その後、史進と三人の頭領たちは梁山泊入りすることになるのだが、ねぶたは、史進と陳達、奮戦の場面である。 |

我らが板金さんのねぶた。

彩色も美しくて構図もカッコよかったんだけど、賞は逃してしまったようで残念です(T_T*) |

|

■日立連合ねぶた委員会■

【三国志 「張飛、厳顔を降す」

作:北村 蓮明】

張飛は、劉備の援軍として蜀に向かう途中、巴城の厳顔に抵抗されるが影武者を使い自ら伏兵となり厳顔を捕らえたのである。厳顔の勇猛ぶりを見た張飛は殺すには惜しいと思いその武勇に礼を尽くすと厳顔は降伏。捕虜として劉備に対面するが人柄に惚れ臣従を誓う。その後、蜀への道案内を勤めることになる。巴西からまでの要衝を守っていた部下の将兵をつぎつぎと降伏させたのである。

ねぶたは、張飛に厳顔が斬りかかるところをひらりとかわし戦っている場面である。 |

市長賞受賞ねぶた。

日立連合ねぶた委員会さんは囃子賞も受賞。 |

|

■社団法人青森青年会議所 ■

【新田義貞 龍神祈願】 作:内山 龍星

| 新田義貞は、後醍醐天皇から北条氏討伐の命を受け、兵を挙げたが最初は百五十騎に過ぎなかった。 義貞は東山道を西へ進み、上野国守護所を落とし、周辺の御家人も加わり数万規模に膨れ上がった。 さらに義貞は鎌倉街道を進み、分倍河原で大勝を博し、破竹の進撃を続けた。 やがて鎌倉の稲村ヶ崎で北を見上げれば山高く路けわしく、木戸を溝へ楯を並べて数万の軍勢が控へ、南には海原の沖合に船を浮かべ横ざまに射らんと待ち構えている。

大浪の砕ける岩頭に立った義貞は腰の宝刀を取ると両手に高く捧げ、南無八大龍神に一心不乱に念じ、黄金作りの太刀を海中に投じた。

するとたちまち満々たる海水は沖合はるかに引き去り二十余町が砂浜となり、敵船も引き潮に流され、はるか沖に漂う有様となった。

義貞はその後も進撃し北条氏を討伐、鎌倉幕府を滅ぼした。

|

|

|

■に組・東芝■

【倦土重来 浪岡城主 北畠顕義】 作:村元 芳遠

南朝の雄・北畠親房は、後醍醐天皇を擁して「天皇親政」を目指すが、その子顕家・顕信らは北朝との戦いに敗れ、北畠一族は全国に四散する。やがて南北朝の動乱を生き延びてきた一族の末裔は、新天地・浪岡に辿り着くことになる。浪岡は、東に八甲田、西に岩木の霊峰を望み、地には梵珠山のブナの森にはぐくまれた聖水が湧き出る土地柄であった。 栄枯盛衰の中世にあって、名門としての気概を失わず、新たな土地に領民と一族の繁栄を祈願して、浪岡城を築城することとなる。多くの謎とロマンに満ち溢れた浪岡北畠氏。まさに、顕家から四代目・北畠顕義の時である。

『北畠顕義が浪岡城主初代として、梵珠山の神々に世の繁栄と安寧を願い、さらに一族の再起を期する姿、そのものです。』 龍は、北畠氏の守本尊とつたえられている龍負観音を象徴し、中世の人々の心のよりどころとなった念仏信仰を上人の姿で表現した。また、梵珠山は古代から聖山としてあがめられてきた。

ときおりしも、新青森市となった浪岡町。浪岡北畠氏は、新青森市のさらなる発展をねがっていま新たな歴史の舞台におどりでることになったのである。 |

|

|

■青森市PTA連合会■

【鳩摩羅什と共命鳥】 作:柳谷 優硯

「色即是空空即是色」この有名な八文字は、鳩摩羅什(くまらじゅう)が生み出したものです。仏の教えは人々に広く伝わってこそ意味が有ると、救いをもたらす理想郷を分かりやすい二文字で「極楽」と言う言葉を、仏典の中で初めて使ったのも鳩摩羅什でした。

鳩摩羅什は、ある想像上の動物に自分を重ねていました。共命鳥(ぐみょうちょう)です。シルクロードに伝わる伝説の鳥、共命鳥は、頭が二つ胴体が一つ、一方の頭は昼に起き、他方は夜に起き、何時も互いに嫉み啀み合っていた。終に一方が他方に毒を飲ませ、共に死んでしまう。それは善と悪とを併せ持つ、人間の心の矛盾と葛藤を象徴している。このような鳥でも極楽浄土では幸せの歌を歌う事が出来、極楽とは善も悪も許される永遠の都。破戒僧鳩摩羅什は、この鳥に僧侶であって僧侶で無い、自らの運命を託したのでしょう。そして鳩摩羅什は、晩年考え抜いた一つの思想を教典の中へ偲ばせました。

「煩悩是道場」煩悩の中にこそ悟りが有る。悩めるからこそ救いが有るのだ。煩悩そのものを肯定し、悪人すら救われると言い切ったのでした。

鳩摩羅什が長安で歿したのは、六十九歳、西暦四百十三年の事だったと言われます。

日本に仏教が伝来したのは、それから百二十年あまりも後の事でした。

鳩摩羅什訳の教典は、凡そ三百巻、これらの教典は、天台宗や浄土宗、浄土真宗、日蓮宗、禅宗、など、中国や日本の仏教の基本教典となり、今でも鳩摩羅什訳の教典は、宗派を超えて日々のお勤めや法事に読まれています。

ねぶたは、鳩摩羅什が共命鳥と向き合い、苦渋に充ちた半生を屈する事なく乗り越えて行く姿を創造した物です。 |

|

|

■太鼓・1■

ねぶた小屋の一角に、お囃子の太鼓が置かれてました。

そこへねぶたを鑑賞しながら、さりげなく並ぶますたぁ。

|

|

■太鼓・2■

はじめはちょっと触る程度に触れてみるますたぁ。

周囲の人の叩く様子をよ〜く観察して参考にしてます。

|

|

■太鼓・3■

ちょっと本気になってきたますたぁ。

後に太鼓のリズムをマスターしたますたぁ!

「タン タ タンタン タン・・・ン! タン♪」

|

〔1〕 〔2〕 〔3〕

〔4〕 5 〔6〕

〔7〕 〔8〕 〔9〕 〔10〕 〔11〕

ねぶた目次へ ずんべら掲示板へ

|